मेंडल के वंशागति के नियम

मेंडल ने अपने एकसंकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात् जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है –

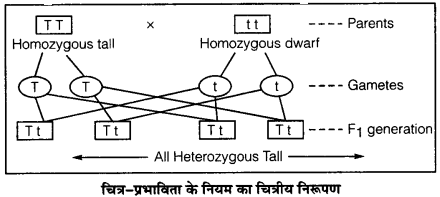

1. प्रभाविता का नियम – “जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं हो पाता।”

उदाहरण – मटर के पौधे में ऊँचाई के गुण के दो विपर्यासी लक्षण लम्बापन और बौनापन पर विचार किया जाये तो शुद्ध लम्बे पौधों में लम्बाई के समयुग्मजी कारकों का जोड़ा होगा। लम्बे पौधों का जीनोटाइप TT होगा। इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधों का जीनोटाइप tt होगा। जब लम्बे (TT) और बौने (tt) पौधों के बीच संकरण कराया जायेगा तो F1 पीढ़ी के सभी पौधों में जीनोटाइप (Tt) होगा अर्थात् एक कारक लम्बाई का (T) और दूसरा बौनेपन का (t) होगा। चूंकि T और t में से T प्रभावी है; अत: F1 पीढ़ी के सभी पौधे लम्बे होंगे।

प्रभाविता के नियम के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं –

1. लक्षणों का नियन्त्रण, नियन्त्रण इकाइयों द्वारा होता है जिन्हें कारक कहते हैं।

2. कारक जोड़ों में पाये जाते हैं।

3. असमान कारकों वाले जोड़े में एक सदस्य प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है।

2. कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम – लक्षण कारकों के प्रत्येक सजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक् हो जाते हैं और इनमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुँचता है।

जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी (F1) में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं परन्तु दूसरी पीढ़ी (F2) की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण (segregation) हो जाता है। अतः इसे पृथक्करण का नियम (law of segregation) कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी में साथ-साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। युग्मक-निर्माण के समय ये गुण पृथक् हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए, इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम (law of purity of gametes) भी कहते हैं।

उदाहरण – जब मटर के एक पौधे का जिसमें लाल पुष्प होते हैं, सफेद पुष्प से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। अब यदि F1 पीढ़ी के पौधों में स्व-परागण कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी के पौधे दोनों प्रकार (लाल व सफेद पुष्प वाले) के उत्पन्न होते हैं। लाल एवं सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच 3:1 को अनुपात पाया जाता है। लाल पुष्प वाले पौधे संख्या में 1/3 शुद्ध (pure) और 2/3 अशुद्ध या संकर होते हैं। अगली तीसरी पीढ़ी F3 में इनमें से एक-तिहाई अर्थात् 1/3 में केवल लाल पुष्प बनते हैं, शेष दो-तिहाई अर्थात् 2/3 लाल पुष्पों से अगली पीढ़ी में पुन: लाल व सफेद पुष्प बनते हैं।

जब लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे जिसके कारक RR हैं, का परागण सफेद पुष्प वाले पौधे जिसके कारक rr हैं, से कराया जाता है तब इनके युग्मक (gametes) R तथा r आपस में संयोजन करके F1 पीढ़ी के सभी लाल पुष्पों का निर्माण करते हैं क्योंकि कारक R लाल रंग की। अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। F1 पीढ़ी के सभी पौधों में R कारक उपस्थित होता है। और इसके प्रभावी होने के कारण कारक r अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं कर पाता। अतः R प्रभावी तथा r अप्रभावी कारक है।

F1 पीढ़ी में प्राप्त चारों पौधे लाले पुष्प वाले होते हैं। जब F1 पीढ़ी के इन सभी पौधों में स्व-परागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में रंग के अनुसार दो प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। अर्थात् लाल पुष्प वाले एवं सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रमशः 3 : 1 का अनुपात होता है। परन्तु कारक सिद्धांत के अनुसार दो पौधे शुद्ध (एक लाल पुष्प वाला तथा एक सफेद पुष्प वाला) जिसमें से एक में RR कारक तथा दूसरे में rr कारक होते हैं जो दोनों ही जनक लक्षणों के शुद्ध रूप होते हैं।

शेष दो पौधे मिश्रित लक्षण वाले अर्थात् Rr कारक वाले होते हैं। यद्यपि इसमें R के प्रभावी होने के कारण लक्षण प्रारूप (phenotype) लाल पुष्प वाले पौधे ही होते हैं। जब RR पौधे में स्व-परागण कराया जाता है तो अगली संतति में इससे लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार rr पौधे में स्व-परागण कराया जाए तो इसकी अगली पीढ़ी में सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर F2 पीढ़ी में 3 लाल पुष्प वाले तथा 1 सफेद पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होता है।

इन प्रयोगों में मेंडल ने पाया कि कारक प्रभावी या अप्रभावी होते हैं परन्तु यह परिवर्तित नहीं होते हैं लेकिन समय आने पर अप्रभावी कारक पृथक् होकर अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं।

मेंडल के उपरोक्त पृथक्करण नियम को पुन्नेट वर्ग या चैकर बोर्ड द्वारा नीचे प्रदर्शित किया गया है –

पृथक्करण के नियम के आधार पर मंडल ने भविष्यवाणी की थी कि लाल पुष्प वाले पौधों में एक-तिहाई ऐसे होंगे जो F3 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाली संतति उत्पन्न करेंगे तथा दो-तिहाई ऐसे होंगे जिनकी संतति मिश्रित होगी, जिसमें लाल एवं सफेद पुष्प वाले पौधे 3 : 1 के अनुपात में होंगे। वास्तविक प्रयोगों से प्राप्त आँकड़े “लक्षणों के पृथक्करण’ के सैद्धान्तिक आधार पर अनुमानित परिणामों के पूर्णतः अनुरूप हैं।

3. स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम -मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर पर-परागण अर्थात् संकरण कराया जिसे द्विगुण संकरण कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है अर्थात् एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है।”

उदाहरण – मेंडल ने मटर के दो विपर्यासी लक्षण, बीजों के आकार तथा इनके रंग का चयन किया। मंडल ने अपने प्रयोग में गोल (round) तथा पीले (yellow) बीज वाले पौधों का संकरण (cross), झुर्रादार तथा हरे (green) बीज वाले पौधों से कराया। पर-परागण द्वारा प्राप्त F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों से प्राप्त सभी बीज गोल तथा पीले रंग के पाए गए क्योंकि गोल आकृति एवं पीला रंग, झुरींदार आकृति एवं हरे रंग पर प्रभावी थे। झुरींदार आकृति एवं हरा रंग अप्रभावी होने के कारण छिपे रहते हैं।

जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्व-परागण (self-pollination) कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में निम्न चार प्रकार के बीज उत्पन्न करने वाले पौधे बनते हैं –

• गोल तथा पीले (Round and yellow)

• झुरींदार तथा पीले (Wrinkled and yellow)

• गोल तथा हरे (Round and green)

• झुरींदार तथा हरे (Wrinkled and green)

जब जनक पीढ़ी में गोल व पीले (round and yellow) बीज वाले पौधों तथा झुरींदार व हरे (wrinkled and green) बीज वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जनक पीढ़ी के कारक RRYY गोल तथा पीले (round and yellow) के लिए तथा ryy झुरींदार तथा हरे (wrinkled and green) के लिए अपने युग्मक (gametes) Ry तथा ry बनाते हैं। ये युग्मक प्रथम पीढ़ी (F1) में सभी गोल तथा पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न करते हैं क्योंकि इसमें RY कारक है जो गोल तथा पीले गुण के लिए प्रभावी (dominant) है।

F1 पीढ़ी के पौधों में स्व-परागण (self-pollination) कराने पर उससे चार प्रकार के बीज बनते हैं–हरे व झुरींदार, हरे व गोल, गोल व पीले तथा पीले व झुरींदार। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आनुवंशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। चूंकि पीला रंग सदा गोल बीजों के साथ ही नहीं वरन् झुर्रादार बीजों के साथ भी आता है अथवा हरा रंग सदा झुरींदार बीजों के साथ ही नहीं वरन् गोल बीजों के साथ भी आता है।