न्यूक्लिक अम्ल

सर्वप्रथम आल्टमान (1889) ने केन्द्रकीय पदार्थ को निकालकर इसमें से प्रोटीन्स को पृथक् किया तथा शेष फॉस्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल कहा। ये दो प्रकार के होते हैं-DNA व RNA

डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल (DNA) तथा इसकी संरचना

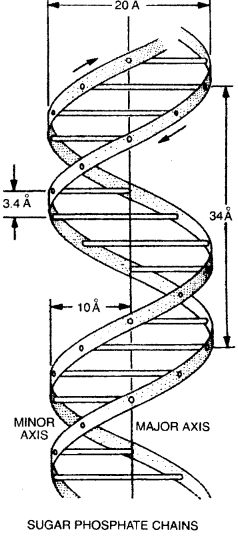

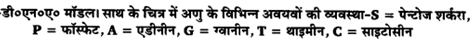

एक डी०एन०ए० (डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल) अणु एक बहुलक (polymer) है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानान्तरित करता है; अतः इसे आनुवंशिक अणु (molecule of heredity) भी कहते हैं। डी०एन०ए० (DNA = deoxyribo nucleic acid) की खोज फ्रीडरिक मीशर (Friedrich Miescher, 1869) ने की थी। सबसे पहले विलकिन्स तथा फ्रैंकलिन (Wilkins and Franklin, 1952) ने बताया कि डी०एन०ए० एक कुण्डलित (helical) संरचना होती है। 1953 ई० में वाटसन तथा क्रिक (Watson and Crick) ने डी०एन०ए० संरचना का द्विकुण्डलित मॉडल (Double Helix Model) प्रस्तुत किया।

यह दो लम्बी श्रृंखलाओं के बने दो। कुण्डल (helices) होते हैं जो आधारभूत रूप में विशेष इकाइयों जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स (nucleotides) कहा जाता है, से बने होते हैं। इस प्रकार, एक अणु में सहस्रों से लेकर लाखों तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अर्थात् ये श्रृंखलाएँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड (polynucleotide) श्रृंखलाएँ होती हैं। इस प्रकार, डी०एन०ए० की संरचना अनेक बहुलकों (polymers) की श्रृंखलाओं (chains) के दोहरे होने से बनती है। ये श्रृंखलाएँ काफी लम्बी तथा अणु अत्यधिक बड़े होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट तथा जटिल संरचना है। यह स्वयं तीन प्रकार के अणुओं या मूलकों (radicals) से मिलकर बना होता है, जिनमें

1. एक पेन्टोज शर्करा (pentose sugar), डीऑक्सीराइबोज (deoxyribose) प्रकार की अर्थात् | यह एक पाँच कार्बन वाली शर्करा होती है।

2. एक फॉस्फेट (phosphate) मूलक जो एक अणु फॉस्फोरिक अम्ल (phosphoric acid = H3PO4) से बनता है।

3. एक नाइट्रोजन क्षारक (nitrogen base) जो दो प्रकार के तथा कुल चार क्षारकों में से एक होता है। ये इस प्रकार हैं – (क) प्यूरीन (purine) प्रकार के जिनमें 2-N रिंग होती है; ये हैं – एडीनीन (adenine) व ग्वानीन (guanine) तथा

(ख) पिरामिडीन (pyrimidine) प्रकार के जिनमें नाइट्रोजन की एकल रिंग होती है; उदाहरण हैं – साइटोसीन (cytosine) तथा थाइमीन (thymine) क्षारक।

DNA के एक अणु में डीऑक्सीराइबोज शर्करा (deoxyribose sugar) का एक अणु क्षारक (base) के एक अणु से जुड़ा रहता है। इस यौगिक को डीऑक्सीराइबोसाइड (deoxyriboside) कहते हैं। यह एक न्यूक्लिओसाइड (nucleoside) है। अब यह न्यूक्लिओसाइड एक फॉस्फोरिक अम्ल (HI PO4) से मिलकर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिओटाइड (deoxyribo nucleotide) बनाता है। न्यूक्लिओटाइड के एक अणु में क्षारक का अणु सदैव शर्करा के अणु से जुड़ता है। इसी तरह फॉस्फोरिक अम्ल का एक अणु भी शर्करा के एक अणु से जुड़ा रहता है।

चार विभिन्न नाइट्रोजन बेस होने के कारण डी०एन०ए० (DNA) के अणु में चार प्रकार के न्यूक्लिओसाइड व चार न्यूक्लिओटाइड होते हैं। एक डी०एन०ए० अणु में दो लम्बी श्रृंखलाएँ होती हैं जिनमें क्षारक (base) का अणु अक्ष (axis) की ओर होता है। दोनों श्रृंखलाओं के क्षारकों के अणु एक-दूसरे से हाइड्रोजन बन्ध (H-bonds) से जुड़कर क्षारक का एक जोड़ा बना लेते हैं। इन हाइड्रोजन बन्धों के मध्य 2.83 – 2.90 A का स्थान होता है। इन बन्धों से न्यूक्लिओटाइड्स की दो श्रृंखलाएँ बँधी होती हैं।

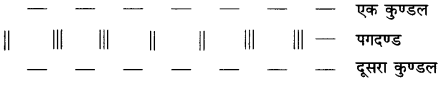

ये दोनों शृंखलाएँ एक-दूसरे की परिपूरक (complementary) होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएँ एक-दूसरे से उल्टी दिशा में (antiparallel) होती हैं अर्थात् एक श्रृंखला में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज (phosphodiester linkage) 3’→ 5′ एक दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला में 5’→ 3′ उल्टी दिशा में होते हैं। इस प्रकार डी०एन०ए० एक सीढ़ी की तरह लगता है। DNA का व्यास (diameter) 20 Å होता है।

डी०एन०ए० का द्विकुण्डल प्रतिरूप

सन् 1953 में वाटसन, क्रिक, विलकिन्स व फ्रैंकलिन (J.D. Watson, EH.C. Crick, M.H.E Wilkins and R. Franklin) नामक वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण (X-ray diffraction studies) द्वारा डी०एन०ए० (DNA) का द्विकुण्डल प्रतिरूप (double helical model) प्रस्तुत किया जिस पर उन्हें सन् 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। इस मॉडल के अनुसार डी०एन०ए० (DNA) अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइट्स के दो स्टैण्ड्स (strands) का बना होता है। दोनों स्टैण्ड्स एक ही केन्द्रीय अक्ष पर कुण्डलित रहते हैं और अक्ष के चारों ओर एक द्विचक्राकार (double helical) संरचना बना लेते हैं। प्रत्येक चक्राकार संरचना में न्यूक्लिओटाइड्स के 10 युगल (ten pairs) होते हैं और एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी 34 में होती है अर्थात् एक न्यूक्लिओटाइड का दूसरे न्यूक्लिओटाइड से अन्तर 3.4 Å होता है। Φ × 174 कॉलीफेज (coliphage) तथा 513 ई० कोलाई फेज (E. coti phase) नामक वाइरस (virus) में अपवाद स्वरूप डी०एन०ए० (DNA) में पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिओटाइड की एक श्रृंखला (single strand) ही होती है।

प्रत्येक क्षारक युग्म में प्यूरीन प्रकार का क्षारक एडिनीन (adenine) हमेशा पिरीमिडीन प्रकार के क्षारक थाइमीन (thymine) से तथा ग्वानीन (guanine) प्रकार का प्यूरीन क्षारक हमेशा पिरीमिडीन प्रकार के साइटोसीन (cytosine) क्षारक के साथ ही जुड़कर पगदण्ड का एक भाग बनाता है। इसमें अन्य किसी भी प्रकार का युग्म सम्भव नहीं है। इस प्रकार, यदि एक श्रृंखला में T-C-G-A-T-C-G आदि हैं तो दूसरी श्रृंखला में T के सामने A, c के सामने G, G के सामने C तथा A के सामने T आदि ही होंगे। इस प्रकार

पगदण्ड में न्यूक्लियोटाइड के क्षारक हाइड्रोजन बन्धों (H-bonds) के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एडिनीन, थाइमीन के साथ दो साइटोसीन, ग्वानीन के साथ तीन बन्धों से बन्धनयुक्त होता है। क्षारकों का निश्चित क्रम डी०एन०ए० की रासायनिक शब्दावली बनाता है जिससे आनुवंशिक लक्षणों की स्थापना होती है।